【実践的フレームワーク】経営戦略の革新!デジタル時代を勝ち抜く5つの鍵

生成AIやIoT、そして地政学リスクの高まりにより、市場の前提は半年ごとに書き換わる時代です。製品ライフサイクルは縮み、競合は国境を越えて押し寄せ、顧客ニーズはSNSで瞬時に拡散します。この複雑性の中で持続的な成長を実現するには、固定観念にとらわれない経営戦略の革新が不可欠です。この記事では、変動要因を味方につける経営アプローチとして「デジタル時代を勝ち抜く5つの鍵」と、明日から実行に移せる戦略設計の視点を解説します。

経営戦略とは何か?

経営戦略とは、企業がどの方向へ向かい、どのリソースを重点投下するかを決める羅針盤です。ヒト・モノ・カネ・情報という限られた資源を、競争優位を最大化する領域へ集中させる意思決定の集合体と言い換えられます。たとえば資源の3%を研究開発に追加投入するか、M&Aに充てるかで将来の収益構造は大きく変わるため、戦略は“選択と集中”の技術そのものです。

経営戦略は①全社戦略、②事業戦略、③機能戦略の三層で構成されます。

| ① | 全社戦略 | ポートフォリオ管理やグローバル展開の方向付けが主務で、トヨタがEV・水素双方に資源を振り分ける意思決定が好例 |

| ② | 事業戦略 | 個別ビジネスユニットの競争ポジションを決め、ソニーのゲーム事業がサブスクモデルを拡充したケースが典型 |

| ③ | 機能戦略 | マーケティング、人事、サプライチェーンなど縦割り領域の最適化を担い、ユニクロが物流拠点をAI制御で統合・効率化した事例が該当 |

従来型戦略は年次計画ベースでトップダウンに策定され、データ分析より経験則が優先されがちでした。一方デジタル時代の戦略は、リアルタイムデータを活用して仮説を高速検証し、顧客を“共創パートナー”として巻き込む点が特徴です。

デジタル時代の経営戦略策定プロセス

ビジョン策定→環境分析→戦略立案→実行→レビューという5ステップがありますが、デジタル時代はループの回転速度が勝負を分けます。アジャイル開発の発想を取り込み、3カ月単位で仮説を回しながら戦略を“生きたドキュメント”として更新することが、競合の一手先を取る最短ルートです。

環境分析では、AIによる需要予測や自動クラスタリングで市場セグメントをリアルタイムに再定義します。従来のSWOT分析にトレンドデータを重ね、5フォース分析にはプラットフォーム企業の影響度を定量化する指標を追加することで、分析精度が飛躍的に高まるのです。

策定フェーズでは、ステークホルダー共創とオープンイノベーションを組み合わせ、社内外の知を短期間で集約します。2日間のデザインスプリントでアイデアを集め、翌週にはCVCのパートナー企業とPoCを走らせるというタイムラインを描き、部門横断チームを“戦略スクラム”として再編成すると実装が加速するのです。これにより、計画段階での合意形成と実行段階での柔軟修正を同時に実現できます。

デジタルトランスフォーメーション(DX)を活用した戦略の革新

を活用した戦略の革新-1024x576.jpg)

DXとは単なる業務IT化ではなく、データとテクノロジーを梃子に価値提供モデルそのものを再設計し、収益源を多様化する取り組みです。製造業では“モノ売り”から稼働データを活用したサブスク型サービスに転換することで、売上総利益率を平均12ポイント押し上げた実績が報告されています。

戦略を再設計する代表アプローチとして、

- 全社横断のデータプラットフォーム構築

- クラウドネイティブ化によるスケールアウト

- API公開を通じたエコシステム形成

の三つがあります。例えば建機メーカーのコマツは、機器稼働データをクラウドに集約し、APIを開放して施工管理ソフトと連携したことで、アフターサービス収益を2倍に伸ばしました。

もっとも、DXはテクノロジー導入より組織変革でつまずくケースが多いです。成功企業はデータガバナンス委員会を立ち上げ、プライバシーと活用のバランスを保ちながら“シチズンデベロッパー”と呼ばれる非IT部門の開発者育成に着手しています。トップがガバナンスの枠組みを示し、現場が自律的にデータ活用を推進する仕組みが整えば、DXは単発プロジェクトではなく企業DNAとして定着します。

実践的フレームワークで戦略を強化する方法

壮大なビジョンを掲げるだけでは、経営戦略は絵に描いた餅に終わります。フレームワークを活用して方針を具体的なアクションに落とし込み、成果を着実に積み上げる仕組みこそが実務の成否を分けるポイントです。特にデジタル時代は市場変動が速く、仮説検証サイクルを短縮するための“型”が不可欠になっています。本節では多面的なフレームワークの活用方法を整理し、戦略の実効性を最大化するアプローチを提示します。

まず、経営戦略フレームワークを「目標設定」「実行管理」「組織学習」の3領域に分け、それぞれに最適なツールを選定する視点を示します。続いて、進捗モニタリングを支えるPDCAサイクルと、人的資本をレバーにする戦略人事を取り上げ、フレームワーク間の一貫性を保つ方法を具体例で解説します。

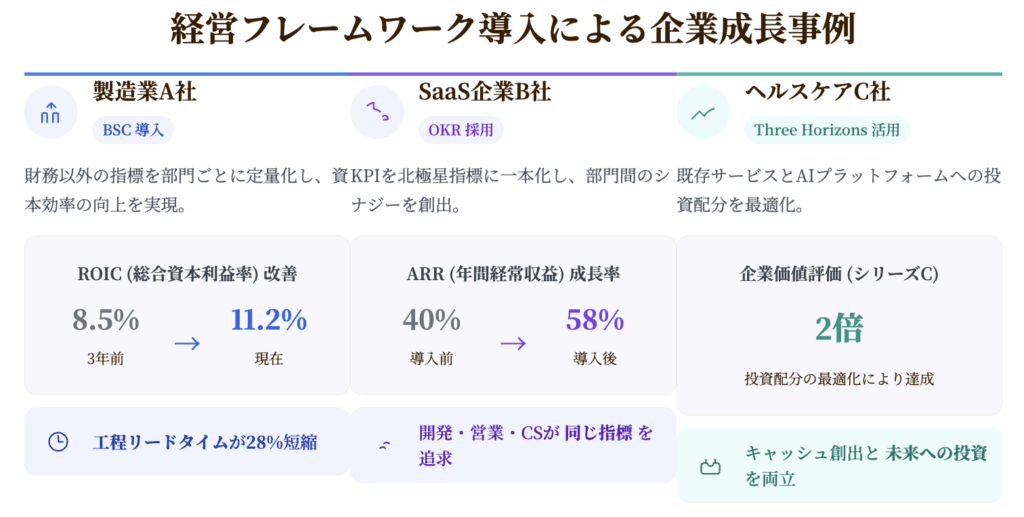

経営戦略フレームワークの種類と活用例

経営戦略フレームワークは目的と時間軸の組み合わせで整理すると選定が容易です。短期の成果創出にフォーカスする「OKR」は四半期単位でストレッチゴールを設定し、組織にスピード感をもたらします。中期のバランスを重視する「BSC(バランス・スコアカード)」は財務・顧客・内部プロセス・学習成長の4視点から戦略を可視化し、部門間の整合性を高めるものです。長期の事業ポートフォリオを描く「Three Horizons」は既存事業、成長事業、未来事業を階層管理し、イノベーション投資のタイミングを明確にします。さらに、日本企業で浸透する「方針管理」はトップダウンとボトムアップを往復させながら年度計画をブレークダウンし、現場の納得感を担保する仕組みです。

複数フレームワークを組み合わせる“ハイブリッド設計”で要となるのは、KPI整合性とデータ粒度の揃え方です。例えばBSCで中期指標を定義し、OKRで四半期ごとの成果を設定する場合、財務視点の「営業利益率」をOKRのObjectiveにリンクさせ、Key Resultを部門単位の週次指標に落とし込みます。レビュー頻度にも工夫が必要で、BSCは月次、OKRは週次のサイクルでチェックすると情報過多になりません。デジタルダッシュボードで指標階層を可視化しておくと、経営陣は俯瞰で把握しつつ現場は詳細までドリルダウンでき、無駄な報告資料を削減できます。

PDCAサイクルによる戦略進捗管理

目的・KPI・スコープを定義し、仮説と実行計画を作成します。

- 現状分析・課題特定

- 目標/KPI・期間設定

- 施策案・優先度設計

小さく素早く試し、計画に沿って実装・運用します。

- タスク分解・担当割り当て

- スプリント/実装・運用

- 計測タグ・ログ整備

結果を計測・可視化し、仮説とのギャップを評価します。

- 指標・KPIのレビュー

- AB/比較テストの評価

- 学び・再現条件の整理

有効な取り組みを標準化し、次サイクルへ反映します。

- 改善案・再発防止策の決定

- 標準化・手順書更新

- 次のPlanへフィードバック

経営レベルのPDCAでは、Planを「仮説構築」、Doを「市場での実証」、Checkを「事実に基づく学習」、Actを「戦略改訂」と再定義します。

▶︎Plan

まずPlan段階でKPIを管理会計指標(ROIC、顧客LTVなど)に結び付け、財務インパクトを数値で見える化しておくと意思決定の質が飛躍的に向上します。

▶︎Do

Doでは、実行責任者を明確化し、権限委譲レベルに応じた承認プロセスを設定することでスピードを担保します。

▶︎Check

Checkを強化する鍵はリアルタイムの可視化です。製造業D社はIoTセンサーを生産ラインに実装し、異常値をBIツールで監視することで週次レビューを日次レビューに短縮しました。SaaS企業E社ではOKRトラッキングツールをSlackと連携させ、達成度が70%を下回ると自動アラートを発報する仕組みを構築しています。これによりマネジャーが集計作業から解放され、改善アクションに集中できるようになりました。

▶︎Act

Act段階では、レビュー会議を「問題発見」と「解決策合意」の二部構成に分けると議論が深まります。ファシリテーターは事前にデータハイライトを共有し、会議では意思決定に専念するのがコツです。さらに、学習サイクルを組織文化に定着させるため、失敗事例も含めたナレッジベースを社内ポータルで公開し、次のPlanに即活用できる状態を保ちます。これにより、戦略実行と組織学習が同一サイクルで回り始め、環境変化への追随力が飛躍的に高まります。

戦略人事との連動:人材育成と組織文化の整備

経営戦略目標から逆算して必要スキルを明確化する「スキルギャップ分析」は、人的資本を投資ポートフォリオとして扱う発想です。たとえばDX推進を掲げる場合、データエンジニアリング、UXデザイン、アジャイルマネジメントの3領域で保有スキルと必要スキルをマトリクス化し、リスキリング計画を作成します。外部オンライン講座と社内ハンズオン研修を組み合わせ、学習進捗をLMSでトラッキングすると投資対効果が可視化できます。

OKRを人事評価と連動させる際は、短期成果と長期成長を両立させる仕掛けが不可欠です。具体的には、四半期OKRの達成度を評価の30%に留め、残りを行動指針と学習目標に配分することで、“数字狙い”の弊害を軽減する効果が期待できます。また、心理的安全性を高めるために、1on1ミーティングを月2回のペースで実施し、上司がフィードバックより質問を重視する姿勢を徹底すると挑戦的な目標設定が機能しやすくなります。

組織文化を変革するには制度設計だけでなく“場づくり”が欠かせません。アジャイル組織を志向するF社では、スクラム単位で意思決定権を委譲し、成果はデモデイで全社共有しています。ティール組織の要素を取り入れたG社では、経営者自らが毎週社内SNSで学びを投稿し、透明性の高いコミュニケーションを促進しています。これらの事例に共通するのは、トップが価値観を日常行動で示し、仕組みと文化を同時にドライブしている点です。制度とカルチャーを両輪で動かすことで、人材は“戦略実行者”から“戦略共創者”へと進化します。

デジタル時代を勝ち抜くための5つの鍵

生成AIや量子コンピューティングの台頭によって、市場のルールは数年単位ではなく四半期単位で書き換えられています。製品ライフサイクルが短縮し、競合ベンチマークが従来業界外から突然現れる状況では、過去の成功体験に基づく戦略だけでは生存確率が急速に低下します。この環境で企業が長期の競争優位を保つには、意思決定のスピードと組織のしなやかさを両立させる複合的なアプローチが不可欠です。

具体的には

- 経営者のリーダーシップとインテグリティ

- 持続可能なサステナビリティ経営の導入

- アントレプレナーシップの促進と新規事業開発

- 全社戦略と機能別戦略の連携強化

- 経営環境の変化に柔軟に対応する計画の策定

という五つの鍵が相互に作用しながら企業のレジリエンスを高めます。どれか一つを強化するだけではなく、各要素を有機的に統合することで、変化そのものを競争源泉へと変換できます。

以下では、五つの鍵それぞれについて実践的な方法論と成功事例を掘り下げます。

経営者のリーダーシップとインテグリティ

インテグリティは「組織行動を方向づける倫理的コンパス」と表現できます。パーパス経営が注目される現在、トップの価値観はKPIやバリューチェーン全体に直結し、株主・従業員・顧客の信頼を左右されるのです。例えば、サプライチェーン全体のカーボンフットプリントを公表した企業は、非公表企業に比べて従業員エンゲージメントが15%向上したという調査もあります。経営者が率先して透明性を担保し、言行一致を貫く姿勢が長期的なブランド資産を形成するのです。

デジタル変革期のリーダーは、不確実性下で素早くピボットする能力と高いデータリテラシーを兼ね備える必要があります。

意思決定スピードを高めるには、ダッシュボードの可視化だけでなく、権限委譲と失敗許容幅の明確化が欠かせません。

トップ層自身の変革を促す仕組みとして、メンタリング制度や360度フィードバックが有効です。四半期ごとに外部メンターとの対話を行い、バイアスや視野狭窄を検証する企業では、意思決定エラー率が20%低下した事例があります。プログラム設計時は、

- 定量指標の設定(例:意思決定リードタイム)

- フィードバックの心理的安全性確保

- 学習内容を戦略レビューに反映するループ構築

の三点を押さえることで自己変革が継続的に起こります。

持続可能なサステナビリティ経営の導入

ESG(環境・社会・ガバナンス)指標は、財務リターンとトレードオフの関係ではありません。実際に、上位のESGスコアを維持する企業は、下位の企業に比べて株主総利回りが高い傾向にある、という複数の分析結果が報告されています。環境面ではCO₂排出原単位、社会面ではダイバーシティ比率、ガバナンス面では社外取締役比率など、具体的な測定指標を設定し財務KPIと同列で管理することが、長期的な市場評価の安定化につながります。

国際開示基準は複数存在しますが、自社の事業特性と投資家層に合わせて選択することが重要です。製造業でスコープ3排出が大きい企業はGRI(網羅性重視)が適し、金融サービス企業はTCFD(気候関連財務情報)でリスク開示を深掘りするケースが多い、というように判断基準を整理しましょう。複数基準をブレンドする場合、指標の重複を避けるマッピング表を先に作成すると運用負荷を抑えられます。

サステナビリティ施策を収益源に転換する好例として見られるのが、企業が蓄積した技術をグリーンプレミアム付きで外販し、新規売上高に貢献したケースです。カーボンクレジット取引や循環型ビジネスモデルの導入など、機会創出型アプローチに舵を切ることで、サステナビリティは「コストセンター」から「プロフィットセンター」へと変貌します。

アントレプレナーシップの促進と新規事業開発

大企業が社内にアントレプレナーシップ(起業家精神)を根づかせるには、資本とガバナンスの両面で自由度を確保した仕組みが必要です。CVC(コーポレート・ベンチャー・キャピタル)ファンドの規模を一定程度確保し、外部スタートアップへの投資と社内アクセラレータプログラムを連動させる設計は、近年、多くの企業で導入され、一定の成果を上げています。アクセラレータでは、初期予算と期間を設定したスプリント形式で事業開発を進め、社長直轄などによる意思決定の高速化を図る企業が増えています。

事業化プロセスではリーンスタートアップ手法が相性抜群です。

ある製造業では、PoC(概念実証)に2週間、MVP(実用最小限の製品)開発に6週間、βテスト投入に8週間というテンポで進め、失敗案件の早期クローズにより総コストを40%削減しました。重要なのは、仮説検証のサイクルを短縮し、顧客行動データに基づいて投資継続か撤退かを客観的に判断するルールを明文化することです。

失敗学習を組織に蓄積する仕組みとして、ナレッジリポジトリとポストモーテム文化が効果的です。失敗プロジェクトの要因分析レポートを社内Wikiに公開し、閲覧数や引用数を評価指標に入れることで、リスクテイクを称賛する文化が育ちます。

全社戦略と機能別戦略の連携強化

全社レベルのトップライン指標と機能別KPIを連動させるためには、因果関係が明確なツリー構造を設計することが第一歩です。例えば、売上成長10%という全社目標を、マーケティング部のリード創出数、営業部の契約率、カスタマーサクセス部のアップセル率にブレークダウンし、各部門が成果に直接影響できる指標へ落とし込む手法が有効です。これにより、部門間の責任境界が曖昧になることを防ぎます。

OKR(Objectives and Key Results)をカスケード式に展開し、クロスファンクショナルチームによる週次のシンクロ会議を設けると、サイロ化は大幅に緩和されます。

会議体を成功させるコツは、KPIに責任を持つ担当者を固定し、ダッシュボードでリアルタイムに進捗を共有することです。

データ連携基盤としてData Mesh(データをドメイン単位で分散管理し、APIで相互接続する概念)を採用すると、戦略整合性を定量的にモニタリングできます。財務指標と顧客体験指標を同一テーブルで結合し、アラート閾値を設定することで、ズレが発生した時点で即座に修正アクションをトリガー可能です。これにより、「四半期決算後に初めて問題が顕在化する」といった遅延リスクを大幅に削減できます。

経営環境の変化に柔軟に対応する計画の策定

将来の不確実性に備える最も効果的な方法がシナリオプランニングです。マクロ経済、規制動向、技術トレンドを軸に、少なくとも四つのシナリオ(ベース、成長、停滞、ディスラプション)を設計し、売上・コスト・キャッシュフローへの影響を定量化します。変数ごとに感度分析を行うことで、どの外部要因が最も業績にインパクトを与えるかが明確になり、集中すべきリスク管理領域が絞り込めます。

投資判断の枠組みとしてリアルオプション思考を導入すると、シナリオ間の価値を柔軟に最大化できます。

基準を事前に数値で定義しておくことで、感情に流されない意思決定が可能になります。

運用面ではアジャイルBSC(四半期単位で戦略マップと指標を更新する手法)やローリングフォーキャストを組み合わせ、計画を常に最新化します。四半期ごとに前提条件を点検し、必要に応じてリソース配分をシフトすることで、過去の予算策定サイクルに縛られず、環境変化を戦略的チャンスへ変えられます。これにより、未曾有の出来事が発生しても、組織はパニックではなく学習モードで対応できるようになります。

フレームワークを効果的に活用するには、理論的な背景理解が欠かせません。経営戦略論を体系的に整理した最新経営戦略論の5ステップもあわせてご覧ください。

まとめ:未来を見据えた経営戦略の実践

現代の経営戦略は、変化の激しい環境で持続的な価値を生み出すための「動的な羅針盤」であり、フレームワーク、DX、リーダーシップ、サステナビリティ、アジャイル型PDCAの統合が不可欠です。戦略の成功にはトップのリーダーシップ、市場タイミング、学習する組織文化が重要であり、デジタル時代では規模の経済からネットワーク効果への競争優位の移行と、倫理的なデータガバナンスが求められます。今後はAIによる戦略策定支援や適応戦略が主流となり、「小さく試し、素早く学ぶ」文化の醸成が企業の競争力を高める鍵となるでしょう。